本編動画

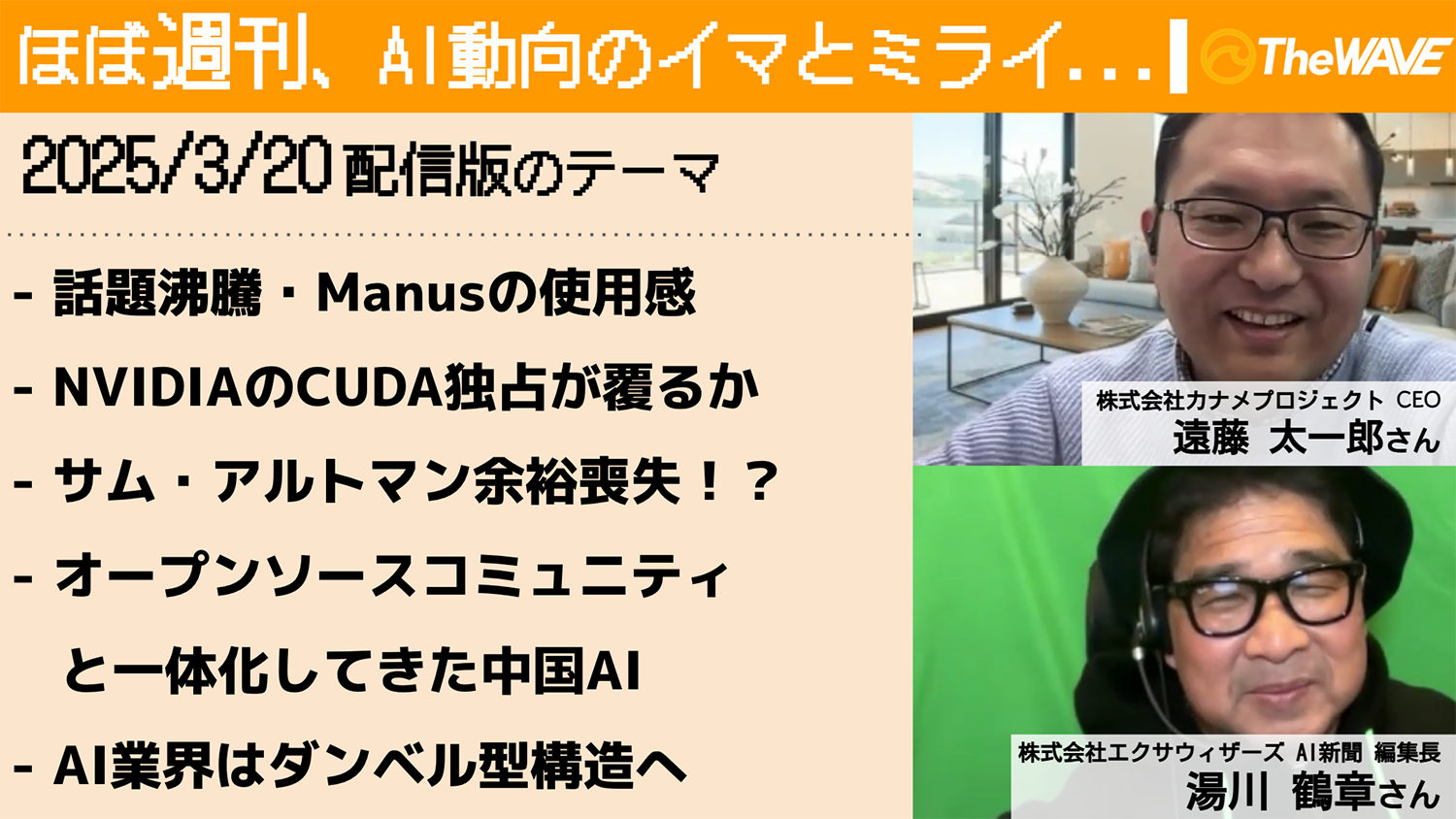

2025年3月20日に、以下の目次で「ほぼ週刊、AI動向のイマとミライ」動画を配信しました。

0:57 (1)今週の概観と、ジャーナリストの視点&エンジニアの視点

2:16 (2)OpenAIが米政府と同盟国にDeepSeek利用禁止を提案!?(米Tech Crunch記事より)

12:41 (3)DeepSeekショック以降の「中国産業界」の状況をチェック

34:42 (4)ここ数週間のAI動向を受けての疑問点

43:56 (5)OpenAI、Anthropic、Google。各社から米政府への提言内容

50:33 (6)中国AIがオープンソースコミュニティと一体化してきた時代

52:38 (7)噂の「Manus」を触ってみた!(Deep Research、Operatorと比較)

各チャプターの概要は以下の通りです。

(1)今週の概観と、ジャーナリストの視点&エンジニアの視点

(2)OpenAIが米政府と同盟国にDeepSeek利用禁止を提案!?(米Tech Crunch記事より)

※該当のTechCrunch記事:

https://techcrunch.com/2025/03/13/openai-calls-deepseek-state-controlled-calls-for-bans-on-prc-produced-models/

・DeepSeekのアプリやクラウドを利用する場合、データは中国のサーバーで処理される。一方でDeepSeekのモデルをコピーし自国のサーバーにインストールして利用する場合は、データが中国に渡ることはないので、データが心配な人はこちらの使い方をすれば問題ない。バックドアが隠されている可能性については、オープンソースと言うことで世界中のエンジニアが検証している。また、有害情報や中国の価値観を生成する可能性についても、ファインチューニングして修正が可能

・なぜ、Sam Altman氏は「DeepSeekが危険」と言うのか:中国AIの進展を懸念しているのはわかるが、具体的に何を禁止すべきかの明言なし

・「DeepSeek-R1がオープンウェイトで公開されたことは非常に喜ばしい」(スタンフォード大学Andrew Ng氏)、「大企業は(Metaの)LlamaではなくDeepSeekを試し始めているという話をよく耳にするようになってきた」(Brad Gerstner氏)

※出典:

https://www.deeplearning.ai/the-batch/issue-286/

https://youtu.be/UGmOYNWiV1A?si=mIFo6CUwUzjbMb0p&t=1099

・Sam Altman氏は2025年1月には余裕のある発言をしていたのに…

(3)DeepSeekショック以降の「中国産業界」の状況をチェック

・国有中央企業は驚異的なスピードでDeepSeekを採用。 2025年2月初旬からわずか1カ月足らずで、中央企業の45%がDeepSeekモデルの導入を完了し、約98の中央企業がDeepSeekサービスにアクセスできる状態に。DeepSeekで中国産業界がものすごく盛り上がっている

※出典:大数据AI智能圈「一文读懂!98家国资央企 DeepSeek 最新应用进展(附完整名录)」

https://mp.weixin.qq.com/s/0ony26pK9OfHkOwB_A6KAQ

・「DeepSeekはオープンソースで世界中の開発者を惹きつけており、NvidiaのCUDA 独占を覆す可能性がある」(華東師範大学の王偉教授)

・アリババはQwQ-32B推論モデルをオープンソース化。アリババの映像生成モデル「万向2.1(万)」は100万回ダウンロードで首位に

・DeepSeekは、大規模モデル研究開発のリソース依存を打ち破り、技術革新を「資本集約型」から「知的集約型」にシフトさせていると。AI業界は「オープンソースの基盤モデル + 特定の用途に特化したアプリケーション」という、ダンベル型構造になると予測される

※出典:AI大模型工场「中国AI大模型平台排行榜 | 2月」

https://mp.weixin.qq.com/s/p6wEcNoIzaoxpy0SFgon4g

・春節前はDeepSeekがApp Storeで首位。春節後はアリババのTongyiシリーズが世界最大のオープンソースモデルに。DeepSeekとアリババが中国オープンソースの2大巨頭へ

※出典:新華社通信「阿里通义大模型持续霸榜,中国AI开源双雄鼎立」

https://mp.weixin.qq.com/s/2WRh_MY92IXdO5kj2VUAdA

・オープンソースそのものは無料でも、その周辺の技術等(クラウドなど)で儲けることができる

・AIは中国で人型ロボットにも波及。例えば優必選(UBTECH)のWalker S1はBYDやGeelyなどの自動車工場で実証実験を完了し、効率が30%~100%向上し、第2四半期に大量納入される予定

・「オープンソース モデルがクローズドモデルを性能で上回っている」(Facebook AI研究所のYann LeCun氏)、「もし米国がオープンソースを規制し続ければ、この分野での覇権は中国に移り、結果的に多くの企業が米国の価値観ではなく中国の価値観を反映したモデルを使用することになるだろう」(スタンフォード大学のAndrew Ng氏)

(4)ここ数週間のAI動向を受けての疑問点

・Winner takes allなのか?少しでも先にAGI、ASIに到達した企業、国が全ての恩恵を手にするって言われてきたけど、本当?最先端を走るメリットってせいぜい3カ月間の利用料収入だけ?

・基盤モデルの開発競争は続けるとして、これからは特化型プロダクトの時代になる?大手が作ってきそうなプロダクトを手がけると踏み潰される?

・Nvidiaの独占体制が崩れる?

・中国、米国は、官民が足並みを揃えて高速モードにギアを入れた。日本は?日本企業は(中国AI=オープンソースAI)を使う気があるのだろうか?

(5)OpenAI、Anthropic、Google。各社から米政府への提言内容

・OpenAIの提言:連邦政府主導の規制統一、輸出規制の見直し、著作権法の見直し、AIのためのインフラ構築、政府機関のAIによるDXの推進、資本とサプライチェーンへのアクセスを簡単にするような同盟国とのAI協定

※出典:

https://cdn.openai.com/global-affairs/ostp-rfi/ec680b75-d539-4653-b297-8bcf6e5f7686/openai-response-ostp-nsf-rfi-notice-request-for-information-on-the-development-of-an-artificial-intelligence-ai-action-plan.pdf

・Anthropicの提言:政府によるAIモデルのテスト・評価能力の構築、輸出規制の強化、AI大手のセキュリティ強化、米国のエネルギー供給の確保と拡大、政府全体でのAI調達の促進

※出典:

https://assets.anthropic.com/m/4e20a4ab6512e217/original/Anthropic-Response-to-OSTP-RFI-March-2025-Final-Submission-v3.pdf

・Googleの提言:エネルギー政策の推進、バランスの取れた輸出管理政策の採用、AIの研究開発の加速、研究者への計算資源へのアクセス合理化、国立研究所との官民パートナーシップの奨励、AIの技術革新を促進する連邦フレームワークの構築、政府調達の近代化、オープンスタンダードとAPIの義務化

(6)中国AIがオープンソースコミュニティと一体化してきた時代

・アメリカはどこまでオープンソースを取り込めるか?現状アメリカはまだまだ基盤モデルでの勝負の傾向が強いが、オープンソース手動になってくると、基盤モデルではなくプロダクトが重要になってくるだろう

(7)噂の「Manus」を触ってみた!(Deep Research、Operatorと比較)

・Manusのデモ操作。スライドから一発でWebサイト(ローカル)を構築

・1日3回制限

・Deep Research・Operatorと比較したところ、作業系であればサンドボックスの動きが比較的丁寧に対応してくれる印象。いずれも一長一短の印象

個別テーマ解説動画

また、各テーマに分割した動画も配信しました。興味のあるトピックに応じてご覧ください。

Manusって実際どうなのか。少し触って、Deep Research・Operatorと比較してみた

0:00 基本はこれまでのエージェントと同じ感じだけど…

2:31 スライドから一発でWebサイトを構築してみる

4:52 Manusはサンドボックスが結構丁寧に作られている印象

10:18 ManusのAIアーキテクチャはこんな感じ?

10:48 Deep Research・Operatorと比較すると、作業系であればManusに歩がありそう

※サムネイル画像はMila Okta SafitriによるPixabay画像を活用

オープンソースコミュニティとの一体化が進む「中国製AIモデル」の今を解説

0:00 2025年2月初旬からわずか1カ月足らずで、中央企業の45%がDeepSeekモデルの導入を完了

2:21 NVIDIAのCUDA独占を覆す可能性がある

4:54 オープンソースが台頭することで、AI業界はダンベル型構造になると予測される

13:32 世界のオープンソースAIトップ3のうち2つが中国発という事実

16:54 中国の人型ロボットにも波及するAI

19:55 中国製AIモデルを禁止できたとしても、無数のオープンソースモデルを全て排除することは不可能

※サムネイル画像はChickenonlineによるPixabay画像を活用

OpenAIが米政府と同盟国に「DeepSeek利用禁止」を提案したってホント!?

0:00 そもそも、DeepSeekは本当に危険なのか?

4:42 具体的に何を禁止すべきかの名言はなし

7:38 いよいよサム・アルトマン氏にも余裕が無くなってきたか?

10:23 OpenAIによる提言内容(その他)

14:52 AnthropicとGoogleによる提言内容

※サムネイル画像はChakraa PhotographyによるPixabay画像を活用

NVIDIA独占は崩れる?AI企業が最先端を走るメリットって何?…などなど、最近の疑問点を議論

0:00 AI競争の「winner-takes-all」って未だに成立する話?

3:51 これからは特化型プロダクトの時代になる?

5:35 NVIDIAの独占体制は崩れるのか?

7:21 中国と米国が官民足並みを揃える中、日本企業はどうする?

※サムネイル画像はThuyHaBichによるPixabay画像を活用

登壇者情報

遠藤 太一郎

株式会社カナメプロジェクト CEO

国立大学法人東京学芸大学 教育AI研究プログラム 准教授

AI歴25年。18歳からAIプログラミングを始め、米国ミネソタ大学大学院在学中に起業し、AIを用いたサービス提供を開始。AIに関する実装、論文調査、システム設計、ビジネスコンサル、教育等幅広く手がけた後、AIスタートアップのエクサウィザーズに参画し、技術専門役員としてAI部門を統括。上場後、独立し、現在は株式会社カナメプロジェクトCEOとして様々なAI/DAO/データ活用/DX関連のプロジェクトを支援する。国際コーチング連盟ACC/DAO総研 Founder等

湯川 鶴章

株式会社エクサウィザーズ AI新聞 編集長

米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。